Comparaison de décharge entre batterie plomb-acide et batterie LFP

Une série de tests de décharge a permis de comparer directement les performances d’une batterie plomb-acide à celles d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP). Les batteries ont été soumises à différentes consommations d’énergie à température ambiante, ainsi qu’à une consommation supplémentaire à des températures inférieures au point de congélation.

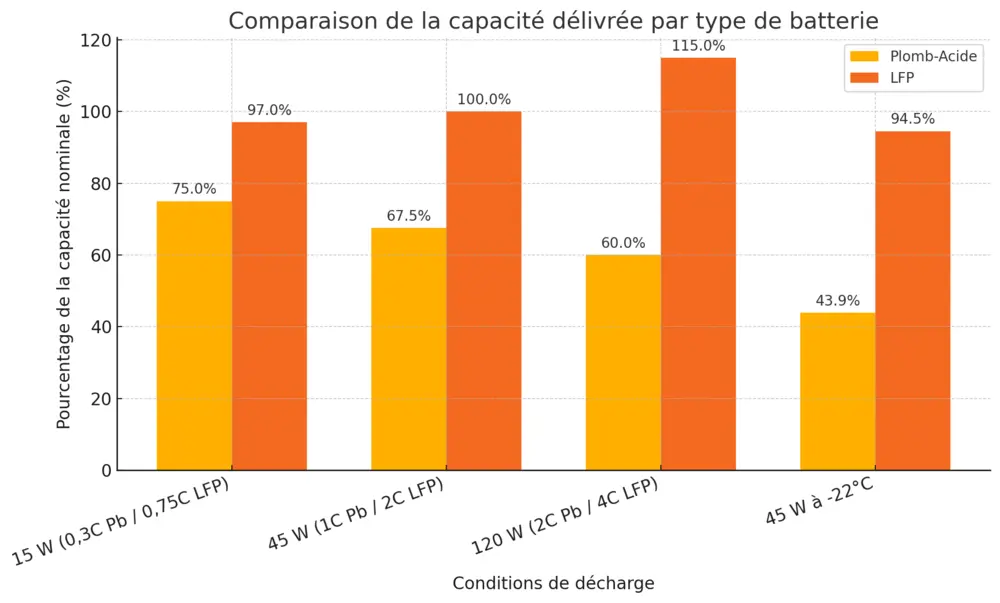

Dans une vidéo d’Alex Hibbert Originals sur YouTube, les résultats démontrent clairement la supériorité des batteries LFP sur les batteries plomb-acide. Lors du premier test avec une décharge constante de 15 W, la batterie plomb-acide n’a délivré qu’environ 3 Ah sur une capacité nominale annoncée de 4 Ah, soit 75 % de sa capacité. En comparaison, la batterie LFP de 2 Ah s’est montrée nettement plus performante, délivrant 1,94 Ah, soit 97 % de sa capacité nominale.

Lorsque la charge a été portée à 45 W (soit un taux de décharge de 1C pour la batterie plomb-acide et de 2C pour la batterie LFP), les différences de performance sont restées marquées. La batterie plomb-acide n’a réussi à fournir que 2,7 Ah, environ 68 % de sa capacité nominale, tandis que la batterie LFP a maintenu sa performance avec une fourniture complète de ses 2 Ah.

À une charge encore plus élevée de 120 W (taux de décharge effectif de 2C pour la batterie plomb-acide et de 4C pour la batterie LFP), la batterie plomb-acide a vu ses performances chuter davantage, ne fournissant que 2,4 Ah, soit 61 % de sa capacité initiale. La batterie LFP a étonnamment dépassé sa capacité nominale, fournissant 2,3 Ah, soit 115 % de sa capacité annoncée, malgré un taux de décharge particulièrement élevé.

Un test supplémentaire effectué à basse température (-22°C) avec une consommation de 45 W a encore souligné les performances supérieures des batteries LFP. La batterie plomb-acide n’a délivré que 1,755 Ah, tandis que la batterie LFP est parvenue à fournir 1,89 Ah dans ces conditions difficiles.

Comment une batterie LFP avec une capacité nominale de 2 Ah peut-elle délivrer une capacité réelle de 2,3 Ah, soit plus de 100 % de sa capacité nominale annoncée ?

Voici comment interpréter cette situation :

1. Capacité nominale vs capacité réelle :

La capacité nominale (ici 2 Ah) indiquée par les fabricants est déterminée dans des conditions standards de test (par exemple une température précise, un courant de décharge faible, etc.).

En conditions réelles, selon les spécifications réelles de fabrication (tolérances de production), il est fréquent que des cellules présentent une capacité légèrement supérieure à celle annoncée. Les fabricants préfèrent souvent sous-estimer légèrement les capacités nominales pour garantir que les performances réelles atteignent ou dépassent ces valeurs.

2. Effet du taux de décharge élevé (effet Peukert inversé) :

Généralement, les batteries plomb-acide subissent une diminution marquée de leur capacité utile à mesure que le courant de décharge augmente (effet Peukert).

À l’inverse, certaines technologies lithium, notamment LFP, sont peu sensibles à cet effet et peuvent parfois délivrer des performances optimisées à des taux de décharge élevés. Sous un courant de décharge très élevé (ici 4C, soit quatre fois la capacité nominale par heure), une batterie LFP peut, dans certains cas spécifiques, atteindre temporairement des performances supérieures aux attentes standards.

Cela peut arriver car la batterie se décharge rapidement, réduisant la durée totale d’autodécharge interne ou d’autres pertes énergétiques internes qui auraient lieu sur une décharge plus lente.

3. Tolérances industrielles et marges constructeurs :

Les fabricants prévoient souvent une marge de sécurité dans leurs spécifications afin d’assurer une satisfaction client maximale. Il n’est donc pas rare que certaines batteries surpassent légèrement leur capacité annoncée.